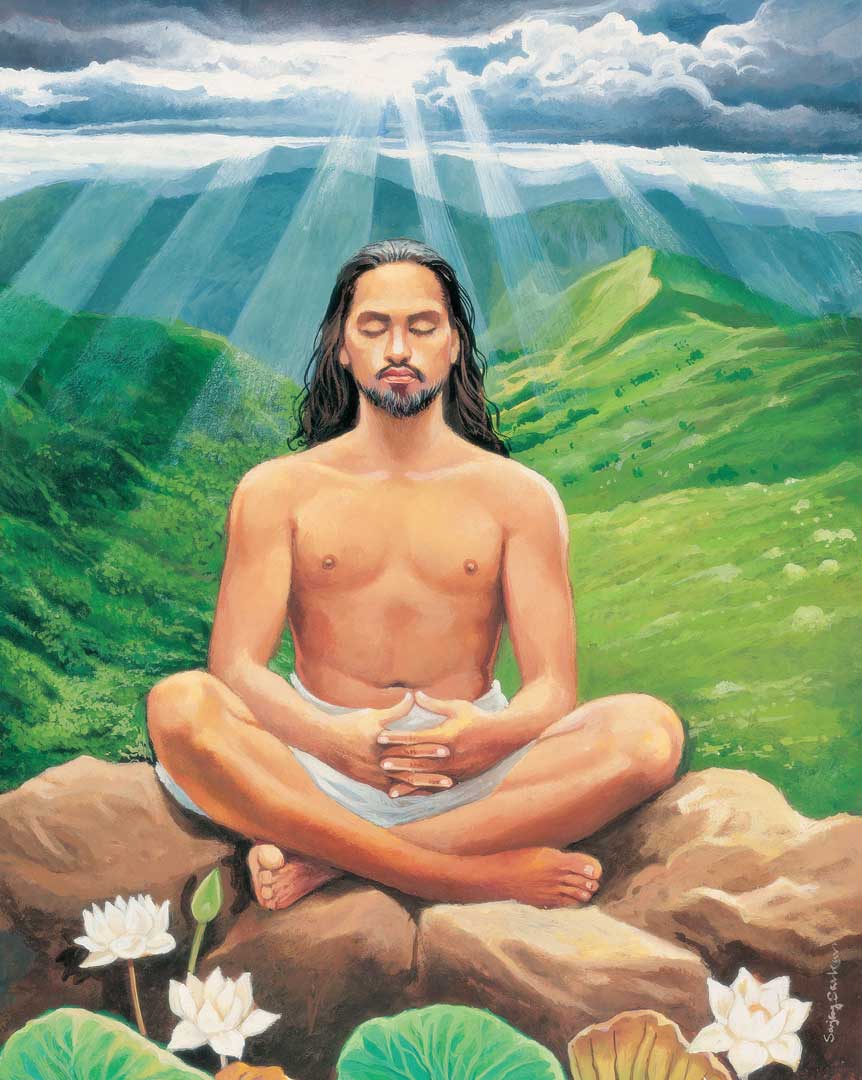

श्रीकृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक विवेचन को छठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और कर्मयोग की संस्तुति करते हैं।जब हम समर्पण की भावना से कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहनहो जाती है।मन के शांत हो जाने पर साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है।ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने काप्रयास करते हैं क्योंकि अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है और नियंत्रित मन हमारा प्रिय मित्र है।श्रीकृष्ण अर्जुन को सावधान करतेहैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए मनुष्य को अपने खान-पान, कार्य-कलापों, आमोद-प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना विधि का वर्णनकरते हैं।जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला अचल होती है। ठीक उसी प्रकार साधक को भी मनसाधना में स्थिर रखना चाहिए।वास्तव में मन को वश में करना कठिन है लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित कियाजा सकता है।इसलिए मन यदि कहीं भटकने लगे तो हमें वहाँ से इसे वापस लाकर निरन्तर भगवान में लगाना चाहिए। जब मनशुद्ध हो जाता है तब यह दिव्य बन जाता है।आनन्द की इस अवस्था को समाधि कहते हैं।

इसके पश्चात् अर्जुन उस साधक की गति के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरम्भ तो करता हैलेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुँचने में असमर्थ रहता है। श्रीकृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत्प्राप्ति केलिए प्रयास करता है, उसका कभी पतन नहीं हो सकता।भगवान हमारे पूर्व जन्मों में संचित आध्यात्मिक गुणों का लेखा-जोखारखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं ताकि हमने अपनी यात्रा को जहाँ छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगेजारी रख सकें।पूर्व जन्मों से अर्जित कर्मों के बल पर योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकता है।इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है इसलिएवह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है।

प्रभु ने कहा! वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं वे वास्तव में संन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते या शारीरिक कर्म नहीं करते।

जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना संन्यासी नहीं बन सकता।

जो योग मार्ग से भगवत्प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन है और वे योगी जिन्हें पहले से योग में उच्चता प्राप्त है, उनके लिए ध्यानावस्था में परमशांति को साधन कहा जाता है।

जब कोई मनुष्य न तो भौतिक विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, वैसा मनुष्य कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण योग मार्ग में आरूढ़ कहलाता है।

मन की शक्ति द्वारा आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है।

जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है। किन्तु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है।

वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है वे शीत-ताप, सुख-दु:ख और मान-अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शान्त रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है।

वे योगी जो ज्ञान और विवेक से युक्त होते हैं और जो इन्द्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं।

योगी शुभ चिन्तकों, मित्रों, शत्रुओं पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच भी निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं।

योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकान्त स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरन्तर भगवान के चिन्तन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें।

योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊँचा या नीचा नहीं होना चाहिए।

योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ कर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को रोक कर मन को एक बिन्दु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए।

इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिन्तन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए।

इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरन्तर मुझमें तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है।

हे अर्जुन! जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते।

लेकिन जो आहार और आमोद-प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दु:खों को कम कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इन्द्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं।

जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्म चिन्तन में स्थिर रहता है।

जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हट कर योग के अभ्यास द्वारा स्थिर हो जाता है तब योगी शुद्ध मन से आत्म-तत्त्व को देख सकता है और आंतरिक आनन्द में मग्न हो सकता है।

योग में चरम आनन्द की अवस्था को समाधि कहते हैं और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विचलित नहीं होता।

ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता।

द:ख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए।

संसार संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इन्द्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए, फिर धीरे-धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा।

जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वापस लाकर भगवान की ओर केन्द्रित करना चाहिए।

जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएँ वश में हो जाती हैं एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है।

इस प्रकार योगी स्वयं को भगवान से एकीकृत कर भौतिक कल्मषों से मुक्त हो जाता है और निरन्तर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है।

सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है।

वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते।

जो योगी मुझमें एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझमें स्थित हो जाता है।

मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दु:खों के प्रति ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, जैसे कि वे उनके अपने हों।

अर्जुन ने कहा-हे मधुसूदन! आपने जिस योगपद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है क्योंकि मन चंचल है।

हे कृष्ण! क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है।

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा-हे महाबाहु कुन्तीपुत्र! जो तुमने कहा वह सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। किन्तु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है। लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है।

अर्जुन ने कहाः हे कृष्ण! योग में असफल उस योगी की गति क्या होती है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारम्भ तो करता है किन्तु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुँचने में असमर्थ रहता है।

हे महाबाहु कृष्ण! क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न-भिन्न बादलों की भाँति नष्ट नहीं हो जाता जिसके परिणामस्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता?

हे कृष्ण! कृपया मेरे इस सन्देह का निवारण करें क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके।

परमेश्वर श्रीकृष्ण ने कहाः हे पृथा पुत्र! आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र! भगवत्प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले का पतन नहीं हो सकता।

योगभ्रष्ट जीव मृत्यु के पश्चात् पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहाँ निवास करने के पश्चात् वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से विरक्त हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से सम्पन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है।

हे कुरुवंशी! ऐसा जन्म पाकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक परिश्रम करते हैं।

वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल पर स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से कर्मकाण्डों से ऊपर उठ जाते हैं।

पिछले कई जन्मों में संचित पुण्यकर्मों के द्वारा जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने हेतु प्रयत्न में लीन रहते हैं तब वे सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में भगवत्प्राप्ति कर लेते हैं।

एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन! तुम सभी प्रकार से योगी बनो।

सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।